新华社银川8月8日电(记者苏醒、张瀚暘、郭洁宇)盛夏时节,驱车穿行于宁夏盐池县的公路上,无垠的绿从路两侧铺展至天际,仿佛给大地盖上了一层绿色的绒毯。摇下车窗,微风拂来芳草的清香。

“你瞧这绿,比往年更旺了,连空气里都带着股子润劲儿。”盐池县林业和草原局林草发展服务中心主任孙果说。跟随孙果的脚步走入治沙区,沙丘被整齐排列的草方格牢牢锁住,网格中簇簇柠条、沙柳、花棒等植物茂密生长、随风摇曳。

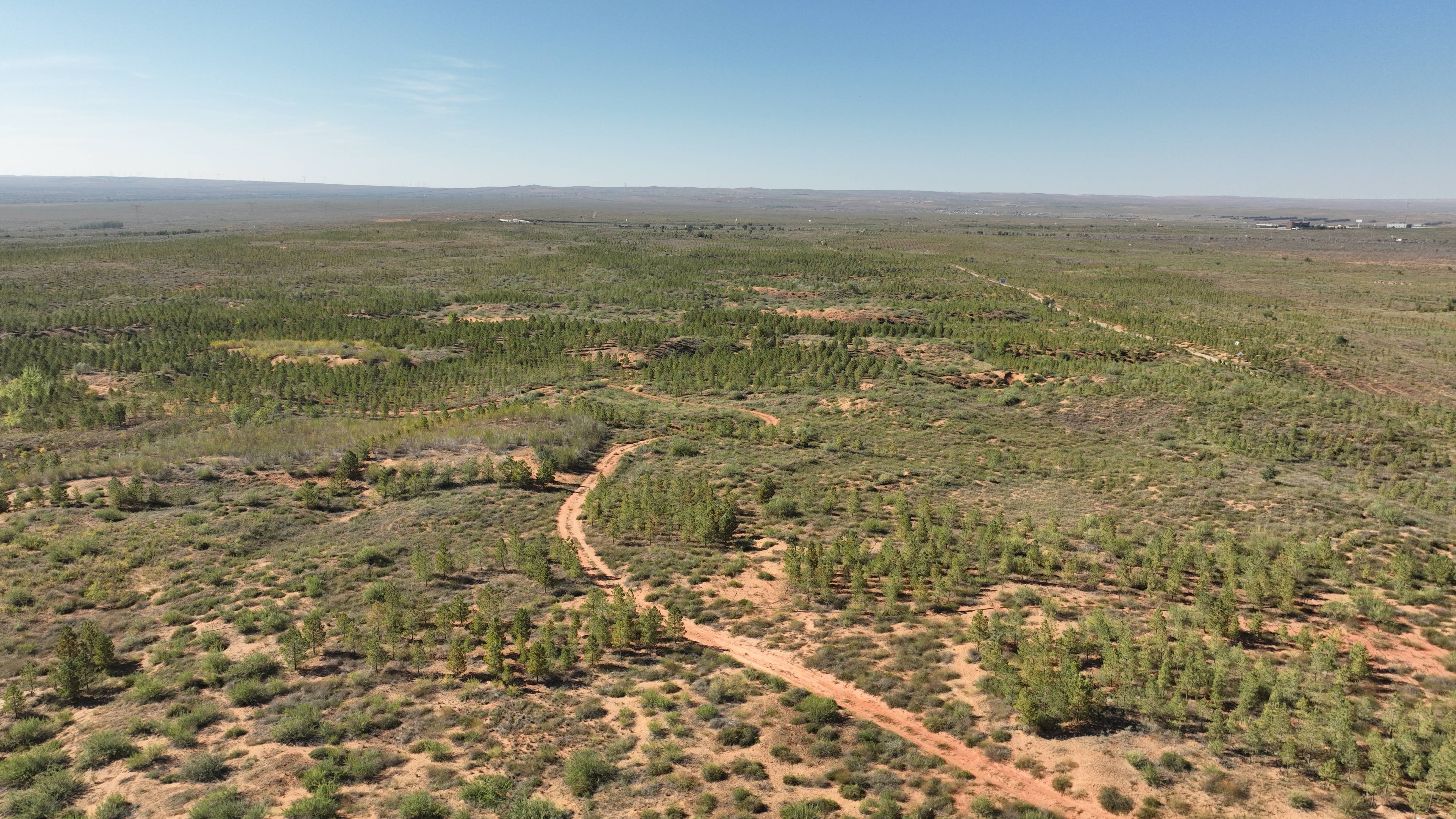

宁夏盐池县的荒滩被绿色覆盖。新华社发

宁夏盐池县的荒滩被绿色覆盖。新华社发盐池县地处毛乌素沙地南缘,曾是陕甘宁边区重要的经济中心和后勤保障基地。这片红色热土曾长期受风沙肆虐之苦,“一年一场风、从春刮到冬,风吹沙子跑、抬脚不见踪”是盐池生态困境的真实写照。

作为土生土长的盐池人,孙果童年记忆里也满是苦涩的黄沙。

“教室的书桌上总有擦不完的黄沙。”“一到冬春季,风卷着黄沙扑来,天昏地暗。”“去往县城的班车经常被沙堆挡住去路,需要下车把沙子铲掉才能通过,所以班车上常备铁锹。”

面对恶劣环境,盐池人民传承革命先辈的奋斗精神,向黄沙宣战。

多年来,盐池县坚持生态立县,依托“三北”防护林建设、退耕还林(草)等重点生态工程,持续推进荒漠化综合治理,累计治理沙化土地200多万亩,县城周围也筑起了直径10公里、面积近10万亩的防护林圈,年扬沙天数大幅减少,空气质量优良天数达90%以上。

在多年治理中,盐池人民因地制宜探索总结出了一系列好方法。通过草方格铺设锁沙,人工干预固沙,“封、飞、造”并举,“乔、灌、草”结合的方式综合治沙,科学开展防沙治沙和国土绿化,逐渐形成了适合盐池的治沙模式。“我们充分运用麦草方格+灌木防护+零星种植乔木等现代治沙技术,让流动性沙丘变为固定沙丘,现在基本上没有超过100亩的明沙丘了。”孙果说。

经过系统治理,昔日的沙丘已被林草覆盖。新华社发

经过系统治理,昔日的沙丘已被林草覆盖。新华社发在实现了“人进沙退”的历史性转变后,盐池县开始向沙要效益。具有耐寒、耐旱、耐贫瘠特点的柠条,是沙漠中最常见的植被之一。过去,柠条的作用仅仅是防风固沙,如今却成了盐池滩羊的好“口粮”。

在盐池县春浩林草产业专业合作社生产车间,一堆堆灌木枝条被工人放上传送带,经过三次粉碎后,就变成了盐池滩羊“舌尖上的美味”。“柠条蛋白含量高,适口性好,成本低,是家畜的优质饲料。”盐池县春浩林草产业专业合作社负责人冯涛说,合作社每年加工柠条饲料约5000吨,产品除供给本地养殖户,还销往陕北、甘肃、内蒙古等地,形成了国土增绿、企业增效、农民增收的“三赢”格局。

盐池县境内种植的柠条。新华社记者 苏醒 摄

盐池县境内种植的柠条。新华社记者 苏醒 摄在生态修复实践中,盐池县还积极探索出“以地换林”“以林融资”等新模式,吸引社会资本参与国土绿化、生态修复建设,以多元投入提升生态发展“含金量”。

经过几代人坚持不懈的治理股票配资平台注册,盐池的主色调已经由“黄”转“绿”。在这场“绿肥黄瘦”的变迁中,盐池人把革命老区的奋斗精神深深扎进每一寸沙土,让这片土地上“红”的底色与“绿”的生机交相辉映,焕发出别样的光彩。

信誉证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。